ルアーの色ってどう選んだらいいの?

カラー選びのセオリーを紹介します!

渓流ルアー釣りを始めたばかりの方にとって、「どんなカラーのルアーを選べばいいのか?」という疑問は、避けて通れないものです。

実際に釣具店のルアーコーナーに立つと、豊富すぎるカラーバリエーションに戸惑う方も多いのではないでしょうか。

しかし、ルアーのカラー選びにはちゃんとした「考え方の軸」があります。

水の透明度、天候、時間帯、川の規模、そして魚の活性――それらの条件に応じた“色の使い分け”を知ることで、釣果は確実に変わってきます。

本記事では、初心者でも迷わずルアーカラーを選べるようになるための基礎知識と実践のヒントを、わかりやすく解説していきます。

渓流ルアー釣りにおけるルアーカラーの重要性とは?

ルアーの形状やアクションはもちろん重要ですが、「カラー」もまた釣果を大きく左右する要素のひとつです。

特に渓流のような自然の中では、光の加減、水質、周囲の景色などの影響で、同じルアーでも見え方が大きく変わります。

ここでは、なぜカラーが重要なのかを解説します。

魚に“見つけてもらう”ためのカラー選び

魚にルアーを見つけてもらわなければ、アクションや誘いの技術も意味を成しません。

カラーは魚との最初の接点。

特に渓流では水がクリアな分、目立ちすぎても不自然に見え、逆に地味すぎると魚に気づいてもらえません。

状況に応じて“目立たせる”か“馴染ませる”かを判断し、適切なカラーを選ぶことが必要です。

カラーで魚の“スイッチ”を入れる

魚は本能的に“食べたい”“追いかけたい”と感じるものに反応します。

カラーにはそのスイッチを入れる力があります。

例えばアピールの強い派手なカラーは、魚の攻撃性や縄張り意識を刺激することも。

一方、ナチュラルカラーは違和感なく魚の食性に訴えかけます。

釣れないと感じたときこそ、カラーの変更が状況を打開するカギになるのです。

渓流ルアーにはヤマメ柄が多いけど、パーマークが縄張り意識を刺激している…説もあるようです。

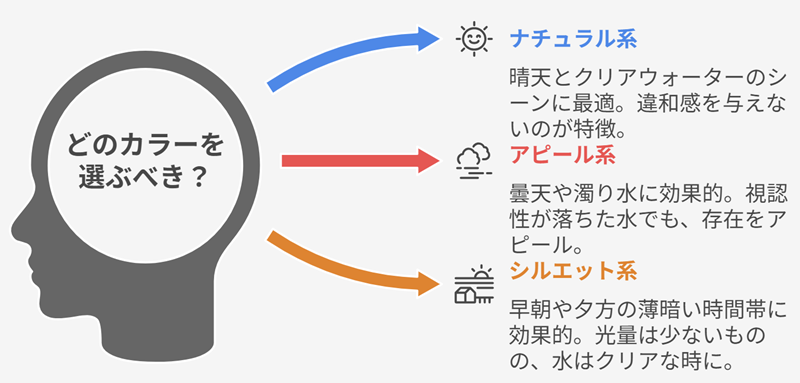

基本の3系統|渓流ルアーカラーの種類と特徴

渓流ルアーのカラーは大きく分けて「ナチュラル系」「アピール系」「シルエット系」の3系統に分類されます。

それぞれの特徴と使いどころを理解することで、現場での判断力がグッと高まります。

あくまでも系統であって、ハッキリと分類できないような複合カラーも存在します。

スプーンの裏表や、ミノーでも塗分けてあったり…ね。

ナチュラルカラー(リアル系)

小魚や昆虫など、渓流にいる自然のベイト(エサ)に似せた色味です。

代表的なのは「アユカラー」や「ヤマメカラー」など。

クリアウォーターやプレッシャーが高いポイントで特に有効で、魚に警戒心を与えにくいのが魅力です。

反面、目立ちにくいため、活性が低い状況では見逃されやすいこともあります。

アピールカラー(チャート・ピンク・オレンジなど)

魚の目を引く派手なカラーで、濁りが強い水中や曇天時など視認性が落ちる状況に強さを発揮します。

ピンクやチャート、オレンジなどが代表例です。

活性の高い魚を効率よく拾うときや、スレていないポイントでの“手返し重視”の釣りに向いています。

ただし、スレたポイントでは逆効果になることもあるため、見極めが必要です。

シルエット系(黒・金・銀など)

光の反射や明暗のコントラストでシルエットを際立たせるカラーです。

黒は逆光時にシルエットが強調されやすく、金や銀は日差しや光の反射を利用してフラッシング効果が得られます。

水深のあるポイントや強い日差しが差し込む渓流で効果的です。

状況別おすすめカラーの選び方

自然の中では、時間帯・天候・水質などに応じて見え方が大きく変わります。

以下のように状況に合わせてカラーを使い分けるのが理想です。

とは言え悩んだら…水が澄んでいるなら銀系。

濁っているなら金系をベースにチョイスするのが、簡単かつ大きく外れない印象です。

晴天×クリアウォーター → ナチュラル系

水が澄んでいて日差しが強い日中は、ナチュラルカラーがベスト。

魚からルアーがよく見える分、違和感を与えないことが重要です。

細部までリアルに作り込まれたカラーほど効果を発揮します。

曇天・濁り水 → アピール系

空が暗く、水も濁っているような状況では、ルアーの視認性が落ちます。

こうした時は、目立つカラーで存在をアピールすることが釣果につながります。

特にチャートやピンクは濁り水の中でも強いカラーです。

早朝・夕方 → シルエット系 or アピール系

薄暗い時間帯は、ルアーの輪郭が重要になります。

黒系や金系でしっかりシルエットを出すか、蛍光カラーで強めにアピールしてもOKです。

この時間帯は魚の活性が高まることが多く、多少派手なカラーにも好反応を示します。

光量の落ちた時や、プレッシャーの高い時は…なぜかパールが釣れたりもします。

カラー選びのヒントと実践テクニック

カラー選びは“理屈”と“経験”のバランスが重要です。

以下のような考え方を取り入れることで、より実践的な選択ができるようになります。

カラーは“迷ったら変える”のが基本

釣れないときに何を変えるか…カラー変更はもっとも手軽で効果的な対策です。

数投して反応がないときは、思い切って色を変えてみましょう。

同じルアーの別カラーを数色持っておくと、現場での対応力が一気に高まります。

カラーの使い分けは「探る→絞る」の順番で

まずは派手めのカラーで広範囲に魚の反応を見る。

派手なカラーにも反応する、やる気のあるスレていない魚から狙うのがおすすめです。

その後に地味系のカラーで狙っていく方法が、効率よく川を攻めることができます。

やる気のあるヤツは本当に何でも追っかけてくる。

自分はエビって正しく泳がない状態でも釣ったことがあります。

「エビ」というのはフックとフックが絡んだり、フックとラインが絡んだりすることよ。

釣果に直結しやすいからこそ、試す価値アリ!

アクションやレンジと並んで、カラーは釣果に直結しやすい要素のひとつ。

釣行時のデータを取りながら、どのカラーで反応が良かったかを記録しておくと、自分なりの“信頼カラー”が育っていきます。

釣行後の振り返りも含めて、カラー選びの感度を高めていきましょう。

渓流ルアーでは「ルアーがよく見えること」も大事です。

全体は地味系だけど、背中だけチャートカラーなんてのもありますよ。

ルアーが見えないと、ポイントも正確に攻められないものね。

まとめ

カラーは、渓流ルアー釣りにおいて“釣れるかどうか”を左右する大切な要素のひとつです。

「なんとなく選ぶ」のではなく、「なぜこのカラーを使うのか」を考えることで、釣りの幅も深さも格段に広がります。

まずは基本の3系統を理解し、自分の釣行スタイルに合わせて少しずつ引き出しを増やしていきましょう。

コメント